Q.後継者を育てる上でのポイントはありますか?

A.後継者を決定したら、次に後継者としての教育を行い経営者としての能力や自覚を築き上げなければなりません。「後継者教育に王道なし」といわれるように、後継者教育の方法や考え方は企業によって様々ですが後継者教育をする上でのポイントは次のとおりです。

(1) 後継者を社内で育てるか、社外で育てるか

(2) 後継者に必要な資質

(3) オーナーの役割

(4) 後継者にできること

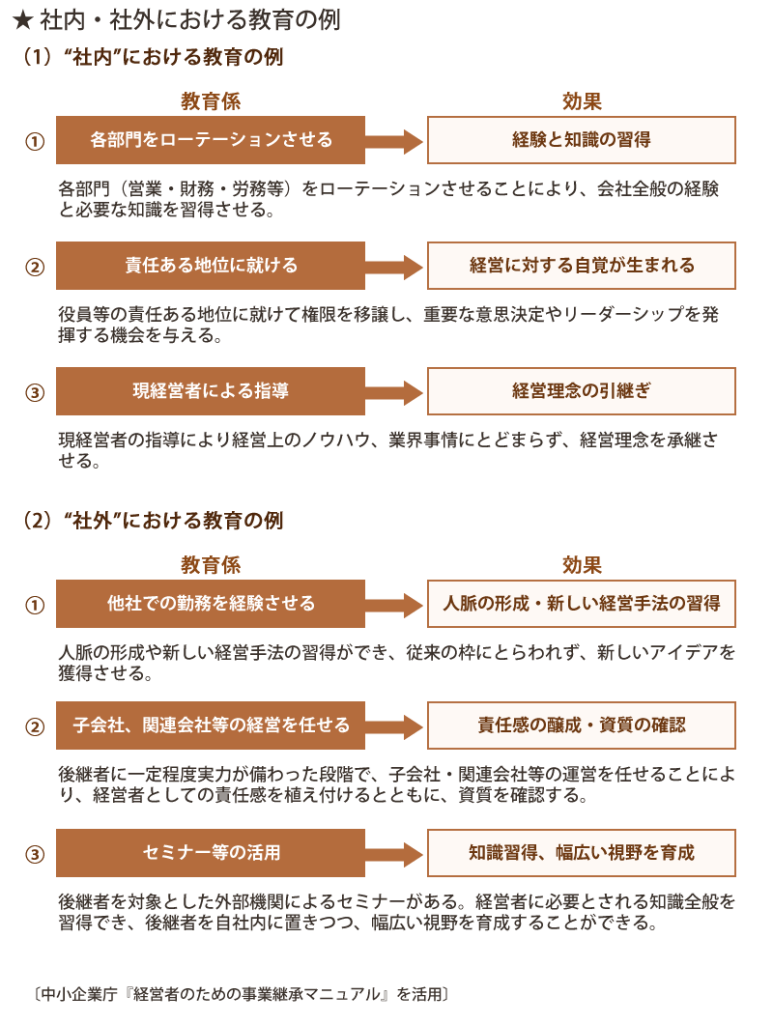

(1) 後継者を社内で育てるか、社外で育てるか

①社内で育てる

一般的に、社内で後継者を育てるのは難しいといわれています。身内ということで甘やかしてしまったり、逆に厳しくしすぎてしまうからです。また、将来社長になることがわかっている社長の子供に対して、厳しく指導できる従業員はほとんどいません。安直に直接自社に入社させることは社内が混乱する原因となるので避けるべきでしょう。

ただし、社外で人に使われる立場にあっては習得できない知識や経験を積むために、自社内で社長の背中を見ながらマネジメントを覚えることが効果的な場合もあります。

②社外で育てる

社外で育てるなら厳しいといわれている会社、そして、自社と同規模の会社が望ましいといえます。それは、大企業と中小企業とでは、組織における個人の役割が全く異なるからです。自社と同規模の会社であれば後継者にとっては将来のためにとてもよい勉強になります。

ただし、このような条件の会社であっても、関連会社や取引先等の会社は避けるべきです。ちやほやされて調子に乗り、勘違いされてしまっては取り返しがつきません。

③社長の背中を見せて育てる

社長業の辛い側面ばかりを見せてはいないでしょうか。楽しい側面、やりがいのある仕事だという側面を小さいうちから見せておくことが、後継者教育の第一歩です。

(2) 後継者に必要な資質

①カリスマ性

確固たる経営理念を抱き、それを言葉で伝えることができるかどうかです。

②マネジメント能力

従業員のマネジメントができることが必要になってきます。社長は、いかに自分自身が動かないで済むかを考えなければなりません。ただし、自分では動かず楽をすることばかり考えることとは違います。

③リスクマネジメント

経営者は危険を察知できる能力が必要です。その危険に対して適切な対応ができることもまた必要です。企業には様々なリスクが潜んでいます。

④交渉力

営業交渉などの外部に対する交渉から始まり、社内交渉など、社長にはあらゆる場面で交渉力が必要になります。円滑な人間関係が作れる能力は不可欠です。

(3) オーナーの役割

①後継者の選定は早いほうがうまくいくことが多い

経営者は仕入・製造・販売といった商売以外にも、人事労務・税務会計などの管理業務に至るまで、幅広い知識と経験が要求されます。会社業務の全体像を把握するためには、会社の各部署を経験することも必要でしょう。また、後継者の自覚を醸成するためにも時間が必要です。したがって、できるだけ早く後継者を決めて後継者教育を行うことが必要です。

後継者を選ぶ決断がなかなかできず、決断を先延ばしにしたことによって、後継者争いで社内が二分してしまい、会社が衰退してしまうケースもあるので注意が必要です。

②後継者には教育係(メンター)をつける

後継者には教育係をつけ、早い時期から仕事に関する考え方や経営者としての見方を学ばせることが望ましいでしょう。後継者が自ら教育係をつけることは考えにくいので、現経営者が教育係をつけてあげるといいでしょう。また、後継者と幹部社員との人間関係を良好に保つことは最大の難題といえますが、幹部社員を後継者の教育係にすることで人間関係がうまくいくことが往々にしてあります。

(4) 後継者にできること

①総合的な人間力を磨く

後継者は高学歴の人が多く、一般教養については身に付けている人が多いと考えられますが、経営には何よりも人間力が要求されます。人間力には思いやり、誠実性、包容力、行動力、統率力、忍耐力、決断力、創造力、バイタリティ、礼儀作法など数値化できない様々なものがあります。人間力は、人間的魅力とも言い換えられるでしょう。

②初代オーナーの苦労を知る

初代オーナーの苦労を知り、そのおかげで今の自分があることを知ることが大切です。また、初代オーナーと苦労を共にしてきた社員達を尊敬する気持ちを決して忘れてはいけません。

③経営者は孤独、外部セミナーなどで経営者仲間をつくる

同じ立場の2代目経営者仲間を作り、悩みを相談したり、社長の心得などについてのアドバイスをもらえるような環境を作りましょう。たとえ問題が解決されなかったとしても、同じように悩んでいる仲間がいるということを知ること自体が、孤独感を和らげてくれます。そのためには、勉強会や懇親会などの集まりに積極的に参加するとよいでしょう。